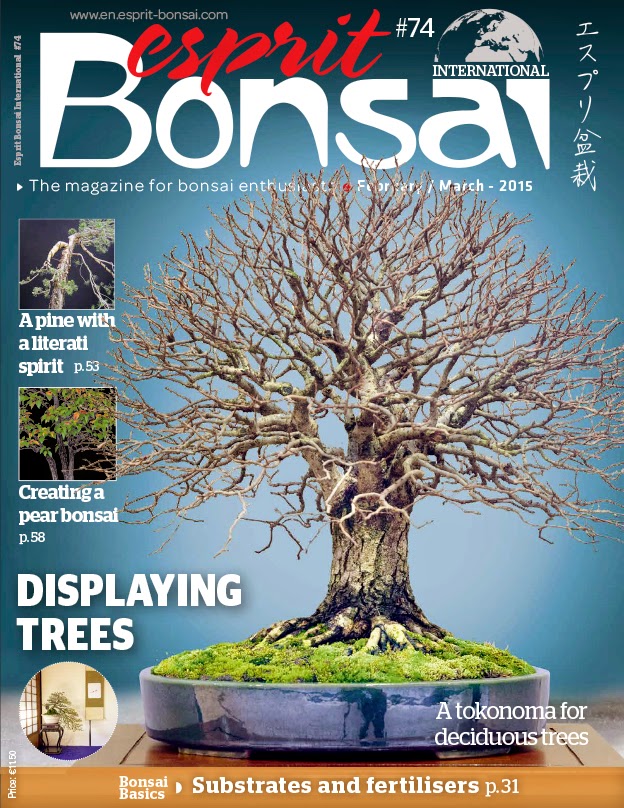

Le dernier Esprit Bonsaï nous gratifie dans son dernier numéro de quelques photos de bonsaï présentés dans des tokonoma au congrès de Takamatsu. C'est suffisamment rare pour être remarqué. Précipitez vous pour l'acheter, ça vaut le détour.

Par contre un coup de moins bien : le "Tokonoma gyo" à la fin de mon magazine préféré.

Dommage. J'eusse aimé un véritable article de fond sur l'exposition dans un tokonoma, l'origine, les règles de présentation, le pourquoi du comment, et le toutim. Au lieu de ça un salmigondis des plus approximatifs dans lequel j'ai pas trouvé mon bonheur.

La classification shin, gyo, so par exemple. Pas bien pigé. Et en plus l'auteur se plante en causant d'une poutre qui serait tantôt ronde, carrée ou sinueuse. Je crois qu'il s'agit en fait du poteau (morceau de bois vertical dans une construction) tokobashira, faisant partie de la structure principale de la maison de thé, dans laquelle le tokonoma était installé. Ce poteau fermait un côté du tokonoma, se prolongeant jusqu'à la charpente en bois du toit.

Quant à savoir si ce poteau, selon sa forme de section, définirait un caractère particulier du tokonoma, je me demande si ce ne serait pas une invention très récente.

Quant aux notions de shin, gyô, sô, elles n'ont rien de féminin ou de masculin. Ces notions sont indissociables des calligraphies chinoises et japonaises. Je cite Komparu Kunio dans son livre "Principios et Perspectivas" (hélas pas traduit en Français) à propos de la calligraphie:

...Si ciel-terre-homme est l'état shin de la composition, alors le processus d'abréger les éléments, d'altérer la forme ou de changer la nature de la création passe à l'état de gyô et trouve sa culmination dans l'état de sô.

En d’autres mots, Shin-Gyô-Sô est un principe de transformation progressive qui conduit à la maturité et à la réalisation (de soi). Les enfants apprennent à écrire les caractères dans une forme claire (shin), les adultes peuvent aller plus loin et écrire en forme semi-cursive (gyô), mais seuls les experts en calligraphie peuvent atteindre une écriture pâteuse, lisse et gracieuse (sô). Ce principe peut aussi se trouver dans beaucoup d’autres arts incluant le dessin de jardin et la cérémonie du thé…"

Ces notions issues entre autres du bouddhisme zen sont à manier avec précautions et surtout à ne pas interpréter de travers.

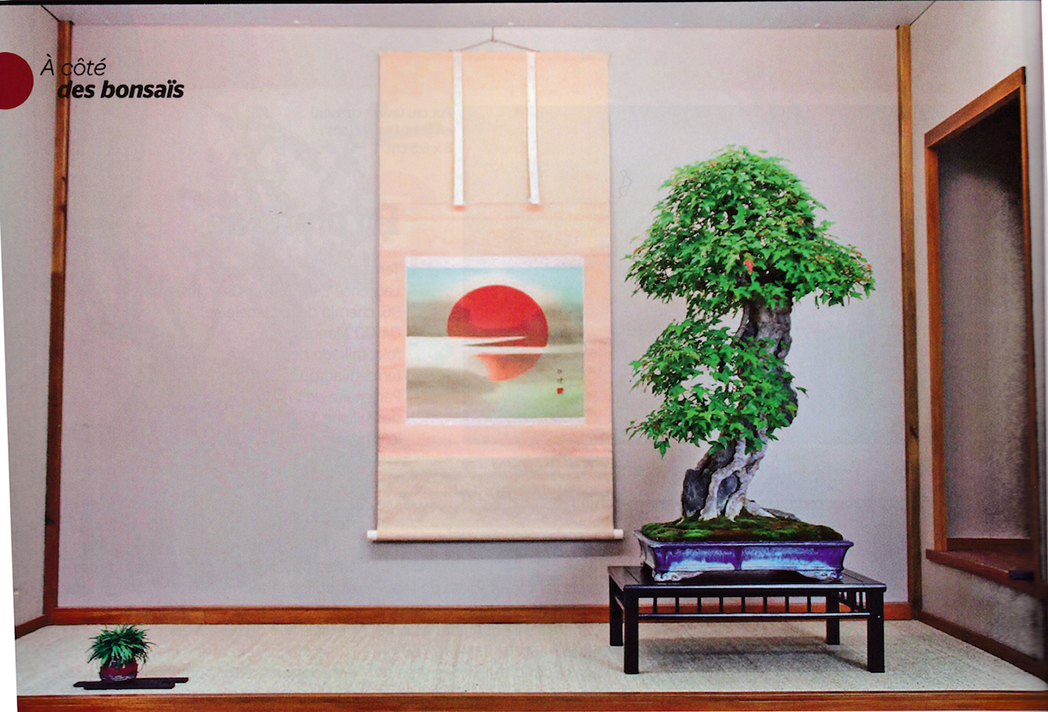

Je m'étendrai pas non plus sur les éléments présentés qui perso m'ont fait mal aux yeux:

- pot trop flashy un poil étroit pour un arbre aussi haut, d'ailleurs implanté à gauche du centre du pot alors que j'ai toujours cru qu'un arbre devait être décalé du côté opposé à sa direction, histoire d'avoir un espace vide principal plus beau et plus ample.

- choix du kakejiku "représentant un coucher de soleil" tout aussi discutable. A mon avis il représente plutôt un soleil levant. On appelle parfois le Japon, "le pays du soleil levant" et c'est pas pour rien qu'il figure comme emblème sur son drapeau. Une représentation moins tapageuse, en sumi-e par exemple, aurait été mieux venue. A l'aide d'un shikishi ou d'un tanzaku, pourquoi pas.

- tablette dans les règles a minima, mais un peu brillante et qui aurait mérité d'être plus longue au vu de la hauteur de l'arbre.

Tout ça pour dire que la présentation dans un tokonoma, haut lieu symbolique (sacré?) de la culture traditionnelle nippone, mérite qu'on s'attarde longuement sur les différents éléments de la composition, en ayant à l'esprit les notions de wabi et sabi, d'harmonie et de subtilité essentielles sous peine de flop massif.

Il reste l'excellent article historique de la Ooshita au Tokonoma de mon confrère Philippe ROBERT CHEFFER architecte, paru dans la revue Art Intemporel du Japon N°3, hélas disparue, sans compter celui qui figure ici et qui a le mérite d'être simple et clair: http://www.parlonsbo...e-tokonoma.html

Sinon, ben… va falloir attendre longtemps un article bien fouillé et documenté sur la présentation dans le tokonoma pour ceux qui voudraient s'en construire un.

236224

(source : http://blog.esprit-bonsai.com/)

236219