Trois raisons m’incitent à ouvrir ce post :

- Tout d’abord le désir de restaurer un texte qui s’est perdu lors de la bascule vers le nouveau site de Parlons Bonsaï,

- La deuxième raison tient au fait que ce texte rend compte de l’évolution d’un arbre prélevé vers un statut d’arbre bonsaï ; ce qui peut avoir un certain intérêt,

- Enfin la troisième raison est plus intimiste. C’est près de quarante ans de pratique bonsaï que j’explore au travers de ce contenu : mon inclinaison pour les arbres, l’étude autodidacte de la botanique et du bonsaï, de ses règles puis de ses transgressions, un peu de connaissance du Japon, enfin un savoir pratique acquis durant ces quatre décennies.

Ce travail, je l’avais posté sur le site en 2008. Je vous le propose sans modifications ni retouches. J’y ai simplement rajouté quelques photos, en indiquant les dates, pour apprécier l’évolution de l’arbre.

Le propos comporte quelques maladresses et sûrement quelques erreurs. Mais je sais les passionnés que vous êtes, indulgents.

.

.

.

UN HETRE DE MONTAGNE

Du Yamadori au Bonsaï.

.

.

A. Préambule

- Façons d’être

- Un brin de botanique

B. Le parcours d’un yamadori de hêtre

- Voici l’arbre à l’hiver 1990

- Le début des travaux en 1990-91

- Les techniques utilisées pour améliorer cet arbre

- La profondeur

- L’arbre en Avril 2008

C. La prise en charge future de ce hêtre

- Le chemin

- La voie

- Le positionnement des branches

- Les espaces vides

- La ramification

- Le pain racinaire, le choix du pot, éléments de présentation

- L’arbre

.

.

.

.

A. PREAMBULE.

.

.

- FAÇONS D’ÊTRE.

.

Variation sur un nom : Foyard, fayard, fouillard, fau, fou, fouteau, foutel …

Ou simplement HÊTRE …

.

ou paraître …

.

cette vaillante verticalité.

La ligne directrice est droite, entre volonté et lumière .

.

.

.

Au bout du mât courageux … l’agonie solaire.

(Forêt de Vercel-Villedieu-le-Camp (Doubs)).

.

.

.

.

Bouquet de hêtres, zone sommitale du Mont d’Or (Doubs).

.

.

.

.

Hêtres en rang d’oignons, zone sommitale du Mont d’Or (Doubs).

.

.

.

.

Hêtres, zone sommitale du Larmont (Doubs).

.

.

.

.

Hêtres, Larmont (Doubs).

.

.

.

.

Hêtre bonsaï, collection de l’auteur.

.

.

.

.

- UN BRIN DE BOTANIQUE.

.

Le hêtre est un arbre monoïque (1) comme tous les membres de sa famille, les Fagacées. Il porte, sur un même pied, des fleurs mâles et femelles, exceptionnellement hermaphrodites.

La faîne est de forme tétraédrique, contenant ordinairement une graine à l’origine d’une plantule aux cotylédons épais et plissés.

Le hêtre est un arbre à feuilles caduques de belle dimension, pouvant atteindre 40 à 45 mètres de hauteur et 2 mètres en diamètre.

Sa longévité est de l’ordre de 150 à 200 ans, rarement 300 ans.

Le tronc est en général cylindrique et non cannelé restant lisse pendant toute la vie de l’arbre. L’écorce est fine et assez sensible en particulier aux coups de soleil.

La ramification est alterne et distique (2). Les rameaux sont de deux sortes : des rameaux longs, brun verdâtre et luisant, un peu en zigzag portant des feuilles écartées les unes des autres et des rameaux courts, latéraux portant un bouquet de feuilles.

Les bourgeons sont longs et fusiformes très aigus, brun luisant à écailles nombreuses et coriaces

Les feuilles sont pétiolées, à bord légèrement ondulé.

Au printemps, elles sont de couleur vert clair, tendres et frangées de longs cils blancs puis, le temps passant, elles deviennent plus coriaces et vert foncé.

A l’automne, les feuilles passent, d’octobre à novembre, du jaune pâle au brun-rouge.

Le feuillage est parfois marcescent (3), en particulier chez les sujets jeunes.

.

.

Le genre Fagus rassemblent huit espèces sur l’hémisphère nord dont deux en Europe :

Le hêtre d’Orient (Fagus orientalis), cantonné à la Turquie européenne, la Crimée, la Bulgarie, la Grèce et les bords méridionaux des Carpates en Roumanie.

Le hêtre commun (Fagus sylvatica ou silvatica), réparti sur l’ensemble de l’ouest européen.

Deux formes intermédiaires ont été décrites : Fagus taurica proche du hêtre oriental (Crimée, Roumanie) et Fagus moesiaca proche du sylvatica (Grèce, ancienne Yougoslavie).

Ces formes de transition tendent à prouver les liens qui existent entre le hêtre d’Europe et celui d’Orient, deux espèces très proches sur le plan phylogénétique (4).

.

.

.

(1) monoïque : se dit d’une espèce dont les fleurs mâles à étamines et femelles, à pistil sont portés par un même individu ; du grec, monos : seul et oikos : logis.

(2) distique : quand tous les bourgeons sont disposés dans le même plan de chaque côté du rameau.

(3) marcescent : se dit d’un feuillage ou plus généralement d’organes qui restent desséchés sur une plante ou un arbre en y passant tout ou partie de l’hiver.

(4) Phylogénétique : qui concerne la phylogénie, science qui étudie les liens de parenté entre les êtres vivants en vue de comprendre l’évolution des organismes et des espèces.

.

.

Le port du hêtre :

En futaie, le houppier est élancé à branches et rameaux droits, dressés assez près de la verticale environ 30° ; ceux de dernier ordre étant fins souples et serrés. Le fût pouvant être dépourvu de branches sur 15 à 20 mètres.

.

Houppier de hêtre en futaie, Larmont (Doubs).

.

.

En taillis-sous-futaie ou à l’état isolé, le houppier est généralement globuleux ou ovoïde.

Silhouette caractéristique de Fagus sylvatica en taillis-sous-futaie ou à l’état isolé.

.

.

En plaine et en futaie, le hêtre est un arbre de premier plan, s’élevant droit telle une colonne vivante. Entouré de ses congénères, il forme des forêts à l’ambiance magique, tout en équilibre et en harmonie ; une lumière vibrante, des troncs gris et puissants et un sol mordoré qui craquelle doucement sous le pas du marcheur.

.

Hêtraie - Lumières d’automne.

.

.

En montagne, le hêtre se transforme en athlète. Alors plus râblé et musculeux, il est marqué par les éléments contraires et la lutte pour sa survie. La vision de ces montagnards, isolés ou en bosquet, est humainement impressionnante.

.

Bouquet de hêtres (Jura français).

.

.

.

Que dire alors de cet arbre lorsqu’il revêt l’habit d’un animal fantastique.

.

Hêtre d’altitude (Alpes françaises).

.

.

.

.

Le hêtre n’apprécie guère le soleil estival, exige des pluies fréquentes et un sol humide.

A la fois dominateur et fragile, cet arbre est envoûtant, suscitant émotion et inspiration au promeneur curieux.

Pour un bonsaïka, entretenir des hêtres est un grand plaisir, au prix d’un dialogue constant avec ses arbres.

En pot, le hêtre se développe lentement. Donc :

-

Le semis est préconisé pour un bonsaï de petite taille,

-

Le plant de pépinière pour des arbres de taille moyenne à grande,

-

Le yamadori * pour les arbres de petite à grande taille.

.

.

*Yamadori , le mot est lâché :

-

D’abord ne prélevez pas sans autorisation,

-

Ensuite demandez-vous si l’arbre n’est pas mieux là où il est (tout promeneur pouvant en bénéficier) et s’il a une bonne chance de survie après le prélèvement,

-

Enfin, sachez qu’il faut beaucoup de temps pour corriger les défauts d’un arbre prélevé ; aussi convient-il de ne pas toucher aux arbres dont les branches sont mal placées, longues, dégarnies ou aux arbres présentant un système racinaire chaotique.

.

yamadori : littéralement, la voie de la montagne ou encore sentier dans la montagne …

Se rapporte au recueil d’arbres dans la nature. Cette démarche, à l’époque et dans le contexte culturel et religieux japonais, pouvait être assimilée à une quête spirituelle. Le bonsaïka, en osmose avec la nature, parcourait la montagne à la recherche d’un bel arbre.

.

.

.

.

.

.

B. LE PARCOURS D’UN YAMADORI DE HETRE :

.

.

C’est au cours d’une de mes balades en 1988 que j’ai repéré cet arbre étrange qui semblait me parler d’un passé rude et d’un présent peu glorieux. Pourtant, je trouvais cet arbre plein de potentiel et décidais, après avoir examiné les conditions du prélèvement, de le récupérer.

Le prélèvement s’est déroulé fin mars 1989. Il s’agissait d’un hêtre situé sur un talus rocheux à environ 900 m d’altitude. Il mesurait alors 70 à 75 cm de hauteur et était en piteux état.

.

.

1. Voici l’arbre, à l’hiver 1990, tel que je l’ai prélevé :

.

Le tronc est solidement attaché au pot, au niveau racinaire et en externe, afin d’assurer une bonne reprise des racines.

Plusieurs poignées de terre, issue de la zone racinaire et récupérée lors du prélèvement, ont été rajoutées au substrat afin d’assurer le développement des mycorhizes.

Le prélèvement a été rude. Nous nous sommes donc octroyés 1 an de repos et de soins avant de débuter les travaux.

.

.

.

.

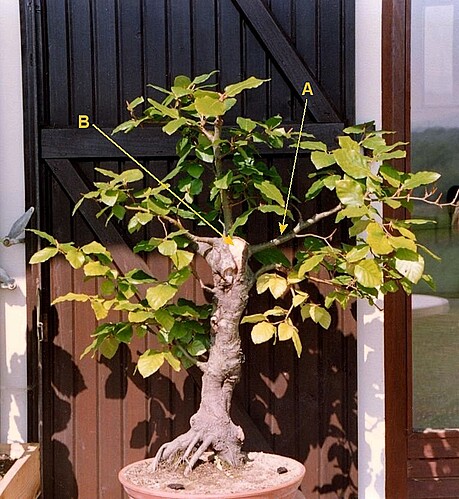

La flèche A nous indique le moignon sec et pourrissant qui correspondait à l’ancien tronc cassé lors de travaux forestiers ou d’un éboulement. Les branches ont poussé tout autour, permettant à l’arbre de vivre et au tronc sous-jacent de grossir.

Le moignon sera retiré à la gouge en 1991, l’arbre étant bien installé dans son pot et ayant fait le plein de racines.

.

.

.

.

Les flèches A, B et C nous indiquent quelques branches inutiles (au sens de l’esthétique bonsaï). Elles seront retirées en 1991 et 1992.

D’autres branches, plus grêles, seront aussi enlevées en assurant toujours la protection des plaies avec une pâte cicatrisante.

.

.

.

.

La flèche A nous montre la branche sélectionnée qui servira de futur tronc, support de la structure actuelle.

Certes, je m’apprêtais à commettre une entorse aux règles qui régissent le bonsaï, en créant un tronc défectueux en canon de fusil (Teppo-miki), à l’origine d’un défaut de conicité.

Mais j’ai franchi le pas, respectant l’histoire de cet arbre et son vécu.

Il me fallait donc m’accommoder de ce défaut et en tirer le meilleur parti.

.

.

.

2. Le début des travaux en 1991 :

.

Les flèches A et B nous indiquent les zones d’autogreffes à partir de rameaux secondaires issus de la branche supérieure droite (flèche C).

Le rameau greffé en zone A sera à l’origine d’une branche occupant une zone à l’arrière et en latéral droit de l’arbre.

Le rameau greffé en B sera retiré dans un second temps car la greffe se fixera malheureusement à angle droit par rapport à la branche (une de mes erreurs et cet arbre m’en a pardonnées un certain nombre).

.

.

.

.

La branche indiquée en A sera retirée en 1992 après de bons et loyaux services.

Le moignon sec, indiqué par la flèche B a été retiré laissant place à une plaie nette et du bois sain.

L’arbre se présente en rayon de roue et en arête de poisson mais le temps et quelques travaux vont améliorer la situation.

.

.

.

.

Une photographie de la face latérale droite confirme bien l’absence de profondeur qui fera l’objet de travaux étalés sur une quinzaine d’années.

Notez le mouvement d’inclinaison naturelle de l’arbre sur la gauche.

Le choix de la face avant de l’arbre, comme indiquée par la flèche, sera déterminé par cette inclinaison, le positionnement des branches et des racines.

.

.

.

;

.C’est ce tout petit rameau (flèche A), issu d’un œil dormant, qui formera la branche arrière (branche de profondeur dénommée Ushiro-eda).

.

.

.

3. Les techniques utilisées pour améliorer cet arbre :

.

-

La taille de structure, pratiquée fin Mars et l’année d’un rempotage.

-

Les haubanages au raphia, réalisés à la même période et pouvant rester en place plusieurs années. Vérifier régulièrement son efficacité et l’intégrité des écorces.

-

La greffe par approche (sous forme d’autogreffe).

-

Le grossissement du tronc et des branches est obtenu par la technique dite de l’abstention. Je m’explique. Les nouvelles pousses de l’année sont laissées libres de s’exprimer et ne sont rabattues qu’à l’automne (ainsi l’arbre se fortifie mais se ramifie guère).

-

La ramification s’obtient par la taille précoce à l’ouverture des bourgeons et par leur sélection (ainsi l’arbre se ramifie mais aussi s’affaiblit).

-

C’est alternance de ces deux techniques, année après année, qui permet à l’arbre de se charpenter et de se ramifier. Le rythme de l’alternance nous est dicté par l’arbre, son état de santé et son comportement les années précédentes.

-

La technique dite du broutage de mouton sur un arbre en forme et suffisamment établi pour améliorer la ramification.

La défoliation est à proscrire pour le hêtre, à l’origine d’un stress inutile pour cette espèce qui se trouve déjà, fin juin, physiologiquement en état de semi-repos.

.

.

.

.

4. La profondeur :

;

Face latérale droite – Juillet 1991.

En 1991, l’arbre est en arête de poisson, sans profondeur (3ème dimension du bonsaï). Il s’incline vers l’avant.

Il semble lourd et plutôt pataud, ployant sous un fardeau imaginaire.

.

.

.

.

La base du tronc forme, avec le sol, des angles droits très inesthétiques.

Cela est vrai de la face avant, de la face arrière et partiellement de la face latérale droite. Ce défaut sera corrigé de deux manières :

- Travail sur le pain racinaire,

- Bascule du tronc vers l’arrière.

Une bonne quinzaine d’années seront nécessaire pour créer et structurer la profondeur de l’arbre (pincements tardifs, engrais et … une petite louche de mystère liée à la vitalité de l’arbre).

.

.

.

.

Le positionnement de l’arbre sera modifié lors des rempotages successifs ; en clair, basculé vers l’arrière.

.

.

.

.

Face latérale droite en 2009 :

-

La profondeur est acquise ! L’arbre ainsi positionné présente un équilibre dynamique intéressant.

-

La cime s’incline légèrement vers l’avant.

-

Noter les courbes douces du collet, loin des angles droits décrits plus hauts.

.

.

.

.

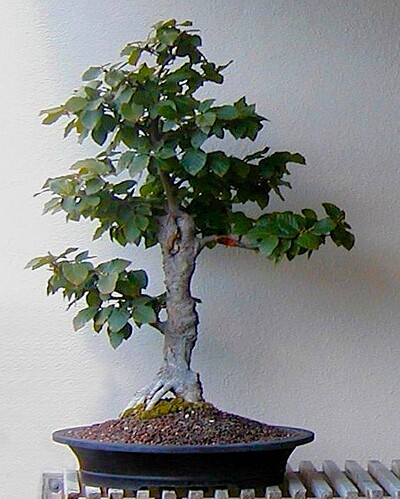

L’arbre à l’été 2003. Il poursuit son évolution et s’améliore lentement.

A noter le tronc musculeux et marqué volontiers présent sur les hêtres de montagne.

.

.

.

.

L’arbre en Novembre 2007.

Le respect du végétal et des caractéristiques de l’espèce est le dénominateur commun aux travaux menés pendant cette période.

Seuls la taille et les haubanages au raphia ont permis de structurer l’arbre et de positionner les branches.

Le ligaturage (à l’aluminium) n’a été utilisé que 3 fois en 19 ans, pour des rameaux tertiaires et sur une période courte allant d’Avril à Juin (l’écorce marque très vite en période d’activité).

.

.

.

5. L’arbre en Avril 2008 :

.

Cet arbre, que j’aime beaucoup, m’impose sa puissance et sa force, la force tranquille de ceux qui ont passé des épreuves.

Pourtant, la rudesse (la masculinité) de ce hêtre semble tempérée par une note de féminité en raison même de la structure de la frondaison.

De cette dualité, de cette complémentarité nait la vie.

A l’avenir, cet arbre sera placé dans un pot légèrement évasé ovalaire ou rectangulaire à angles rentrants pour la note de douceur.

De l’harmonie des formes et des couleurs, du vert au brun des feuilles marcescentes, pourrait bien surgir quelque instant d’éternité.

.

.

.

.

.

.

C. LA PRISE EN CHARGE FUTURE DE CE HETRE.

.

En 2009, un grand cycle de vingt ans de travail s’est achevé avec cet arbre, travail de mise en forme et de structuration. Evidemment, ces travaux ne se sont pas faits à l’aveugle.

Penser l’arbre, imaginer son avenir s’inscrit dans une quête où le bonsaï est un prétexte au cheminement de l’âme, où l’homme est le servant de l’expression de la beauté. Le pas de deux et le dialogue explorent et nourrissent ce chemin initiatique.

Penser l’arbre est fondé sur des principes d’esthétique, de styles et de formes ;

l’inspiration étant basée sur des intentions spirituelles, philosophiques, symboliques ou mathématiques.

.

.

.

1. Le chemin :

.

En 1989, penser ce yamadori de hêtre revenait, pour moi, à envisager son avenir selon quatre axes principaux :

-

L’inscrire dans une forme, en l’occurrence la forme droite informelle ou moyogi .

-

Envisager, dès le départ, la structure future de l’arbre.

-

Guider l’inspiration par des considérations spirituelles et symboliques, à savoir :

-

Le respect de l’histoire de cet arbre et de son vécu et la capacité de cet arbre à surmonter les épreuves,

-

L’interprétation personnelle de cette histoire et la nécessité, qui s’imposait à moi, d’apporter une note de féminité à cet arbre rude et puissant empreint de « masculinité »,

-

Représenter le concept esthétique par un arbre d’expression naturelle, évoluant dans un milieu de moyenne montagne au climat rude mais non extrême.

.

.

.

2. La voie :

.

-

Nous avons le privilège de pratiquer un art en quatre dimensions, les trois dimensions de l’espace (la largeur, hauteur et profondeur) et cette dimension du temps, ô combien précieuse et vertigineuse.

A ce cycle de structuration succède un cycle de travail du détail et de modelage de l’arbre. Pour ce faire, un certain nombre de travaux sont et seront mis en œuvre :

-

Un travail de positionnement des branches et d’élaboration des espaces vides,

-

La mise en place des espaces vides,

-

Un travail sur la ramification,

-

Un travail sur le pain racinaire,

-

Le choix d’une poterie à sa mesure,

-

Enfin laisser passer le temps, seul véritable maître de la maturation de ce jeune bonsaï.

.

.

a) Le positionnement des branches :

.

Pour les besoins de la cause, le bonsaï est divisé en trois zones :

La zone 1 correspondant au tronc et à l’appréciation du tronc,

La zone 2, réservée aux branches charpentières,

La zone 3 incluant la ramure fine et son feuillage.

.

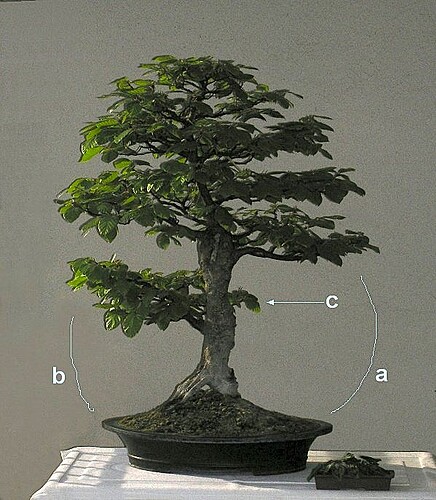

La branche principale (Sashi-eda) est indiquée par la flèche a. C’est elle qui donne du sens à l’arbre, dirigée vers la droite et soulignant l’espace vide principal. Dans l’avenir, cette branche devra grossir pour s’imposer comme telle. Communément, la branche principale est aussi appelée première branche.

La deuxième branche (flèche b) correspond à la branche d’équilibre (Uke-eda). Elle se développe à l’opposé du Sashi-eda, donnant équilibre visuel et stabilité.

La branche c, peu visible sur cette photographie**,** représente la branche arrière (Ushiro-eda) ; elle donne de la profondeur à l’arbre.

Les points d et e indiquent les branches latérales de la zone des charpentières. Elles nécessitent de grossir, mais dans une moindre mesure.

A noter , en zone 1, une branche mordante.

.

.

.

.

~~ Petit entracte didactique ~~

.

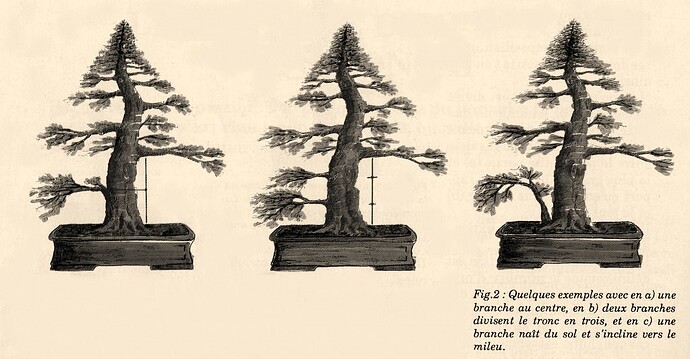

Parce que l’architecture des branches d’un bonsaï s’articule et se décline autour de la branche principale, on appelle volontiers « première branche », la branche principale.

.

La branche principale (Sashi-eda) oriente et donne du sens au bonsaï. Elle souligne habituellement le vide principal qui se déploie sous elle. D’autres paramètres orientent l’arbre comme le mouvement du tronc, la disposition de la cime et des racines.

.

La présence d’une branche (dite branche mordante) prenant naissance sur le tronc, (en zone 1 sur la photographie précédente), est tout à fait légitime pourvu qu’elle ne se confonde pas avec branche principale et qu’elle ne cache pas le tronc. Idéalement, elle doit être plus fine et d’aspect plus juvénile que la branche principale afin de ne pas les confondre.

Dans le système de codification japonais, la branche principale se trouve au premier tiers de la hauteur de l’arbre, menée latéralement à gauche ou à droite du tronc. Les autres branches de l’arbre seront positionnées par rapport à la branche principale.

.

Des variantes sont possibles :

-

La branche principale n’est pas obligatoirement la première branche en partant de la base de l’arbre (ce hêtre bonsaï en est l’illustration),

-

Elle n’est pas toujours la plus épaisse des branches et n’est pas forcément située au tiers de la hauteur du tronc.

.

.

Trois exemples de branche mordante.

.

.

.

Acer palmatum (Erable du Japon)

(Photographie tirée du livre Kokufu 81).

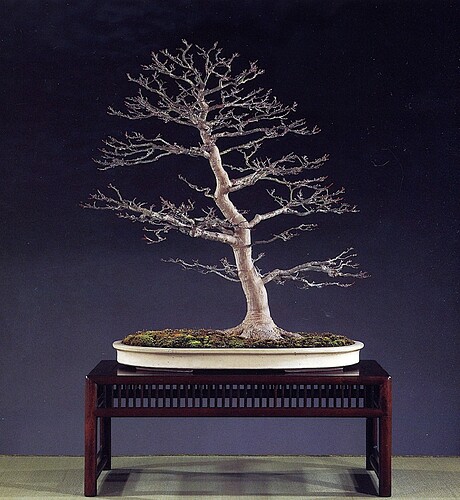

Examinons ce merveilleux bonsaï d’érable palmilobé.

Nous y voyons une branche en bas à droite puis, située au premier tiers du tronc, la branche principale qui, dans cet exemple, n’est pas, stricto sensu, la première branche.

Elle se dirige vers la gauche et légèrement vers l’avant et signe, avec le mouvement du tronc, le style de ce bonsaï, de type Shakan.

------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

Mais revenons à notre mouton feuillu :

.

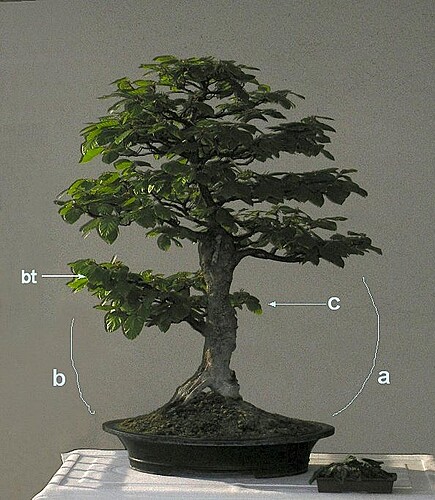

Dans l’avenir, la branche mordante sera un peu abaissée. Les rameaux supérieurs de cette branche seront supprimés facilitant la lecture des espaces.

Sur la branche d’équilibre , le rameau cerclé de noir (issu d’un bourgeon dormant) va prendre de l’ampleur, comblant partiellement l’espace vide sous-jacent en donnant beaucoup de caractère à cette branche (flèche colorée).

.

.

.

.

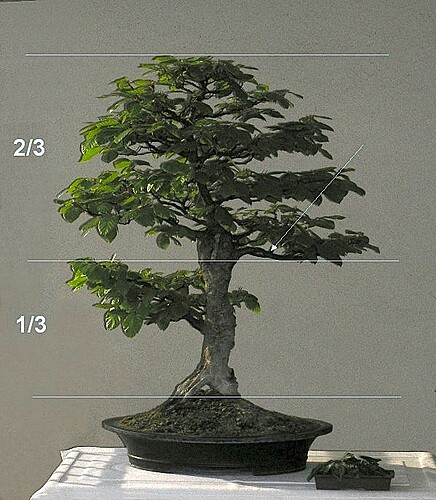

Le rapport entre la hauteur d’insertion de la première branche (flèche) et la hauteur totale de l’arbre ne respecte pas la règle du 1/3 - 2/3 (règle du nombre d’or). Actuellement le rapport est de 0,4 - 0,6. Idéalement ce rapport devrait être de 0,32 - 0,68 (7/22).

Pour ce faire, une légère élévation de la hauteur de l’arbre, d’environ 10 cm, est envisagée.

.

.

.

b) Les espaces vides :

.

L’espace vide principal s’inscrit dans la zone a. Il est tourné vers la droite, vers l’avenir pour nous occidentaux. Je le trouve un peu monotone et pour l’améliorer, le volume du rameau indiqué en c sera légèrement augmenté.

Cet espace est limité en haut par la branche principale (Sashi-eda).

.

.

.

.

L’espace vide secondaire s’inscrit en b, faisant écho à l’espace vide principal (en a). Cet espace est délimité par la branche mordante bt dont l’intérêt est triple :

-

Rôle physiologique car cette branche est en lien avec la zone gauche du collet de l’arbre (Nebari) et perdre l’un, la branche, serait risquer de perdre l’autre, les racines.

-

Rôle esthétique car la présence de cette branche mordante permet d’occuper l’espace gauche et de définir l’espace vide secondaire b,

-

Enfin, elle contribue à minimiser l’impact négatif lié au défaut de conicité du tronc (tronc défectueux en canon de fusil – Teppo-miki).

.

.

.

.

La branche mordante en 2023.

.

.

Enfin, les espaces vides de la zone supérieure (sommitale) seront modelés par le jeu du positionnement des branches et celui de la ramification. Ces petits espaces vides, asymétriques et multiples (et la cime arrondie), ajouteront douceur et légèreté, contribuant à la note de féminité recherchée.

.

.

.

c) La ramification :

.

Le travail de ramification doit se poursuivre. Néanmoins, la ramification ne saurait être trop poussée ce qui nuirait au concept esthétique choisi (arbre d’expression naturelle). Elle s’obtient principalement par la taille précoce (après le bourgeonnement printanier), la technique dite du broutage de mouton et l’ébourgeonnement (technique que je n’utilise pas sur cet arbre qui bourgeonne naturellement assez généreusement).

.

Vu d’en haut, l’état de la ramification début Avril 2009 ; pour mémoire le pot mesure 60 cm de longueur.

La couronne est bien ramifiée, très peu de branches se croisent ou en cachent d’autres.

.

.

.

.

La ramification à l’été 2022.

.

.

.

.

L’état de la ramification, hiver 2024 – 2025.

.

.

.

d) Le pain racinaire et le choix du pot :

.

Le pain racinaire :

.

La base de l’arbre présente deux défauts qu’il sera nécessaire, dans l’avenir, de corriger.

D’une part, l’arbre est trop rehaussé sur ses racines et planté trop haut sur sa motte de terre. Il conviendra donc, lors des prochains rempotages, d’enfouir un peu les racines formant le collet et de diminuer la hauteur du pain racinaire.

D’autre part, nous pouvons noter le vide sous le tronc et entre les racines. De fait, l’arbre avant son prélèvement poussait « à cheval » sur une pierre ce qui explique cet espace libre.

Pour parer à ce défaut, du ketoh (sorte d’argile naturelle, de couleur noirâtre et très collante) a été appliqué dans cet espace afin de le combler puis recouvert de mousse à fibres courtes.

Toutes ces actions visent à rendre plausible l’évolution de ce hêtre dans un milieu naturel de moyenne montagne : une base bien ancrée au sol, des racines qui plongent dans un sol frais et humide où la mousse est omniprésente.

.

.

Le ketoh est mis en place puis recouvert de mousses.

.

.

.

.

La base de l’arbre en 2022.

.

.

Le choix du pot et la présentation (variantes possibles) :

.

Céramique de Horst Heinzlreiter, potier autrichien.

Céramique ovalaire et légèrement évasée pour la note de féminité.

Ce pot, très original, conviendrait bien à ce hêtre. L’exposition d’hiver, lorsque l’arbre porte ses feuilles sèches mordorées, pourrait être du plus bel effet.

.

.

.

.

Variante possible – Pot de Tokoname, Japon.

Moins original mais intéressant pour l’exposition en période végétative.

.

D’autres variantes encore :

-

Un pot rectangulaire à angles arrondis,

-

Un pot rectangulaire à angles rentrants.

-

Au mieux, l’émail sera satiné gris pâle ou sombre, vert-noir ou bleu.

.

.

.

Voici quelques plantes pouvant accompagner le hêtre lors d’une exposition ou d’une présentation en tokonoma (liste non exhaustive).

Le choix de la plante d’accompagnement est lié au bonsaï, à la saison, au « message » que l’on désire transmettre.

Plantes du sous-bois : Mousses, fougères, myosotis des bois, géraniums, anémones, jacinthes des bois…

En hiver : Lierre qui résiste au gel, coussinet des bois (Leucobryum glaucum) qui survit en hiver…

Au printemps : Jonquilles sauvages qui fleurit dès la fin février annonçant le printemps, muguet…

En automne : Champignons, oiseaux comme le geai et la bécasse des bois (utilisation de tempai) …

En été : Saison off, repos oblige pour le bonsaïka !

.

.

.

Deux plantes d’accompagnement préparées par mes soins en vue d’une présentation de l’arbre en tokonoma.

.

Muguet.

.

.

.

.

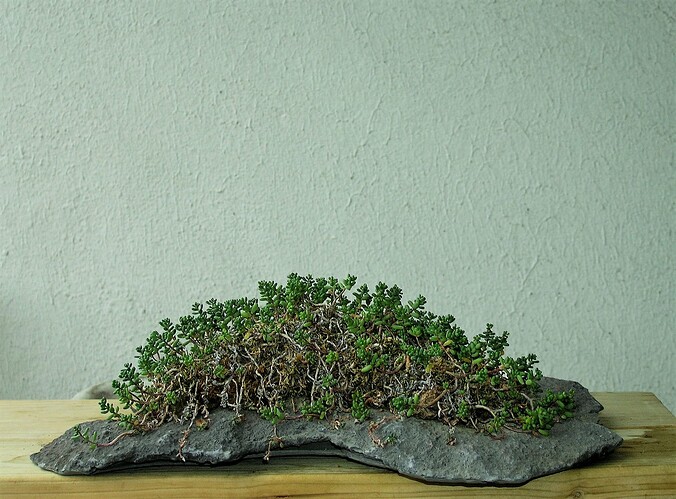

Orpin sur pierre plate (Sedum album).

.

.

.

3) L’arbre bonsaï en 2022 :

.

.

Hêtre de montagne -- Poterie de Horst Heinzlreiter

Style droit informel -- 92 cm de hauteur

11 cm de diamètre à la base du tronc -- Age estimé environ 60 ans

35 ans de soins depuis son prélèvement.

.

Le travail du temps fait son œuvre sur cet arbre, déposant lentement une patine à nulle part égale.

L’arbre évolue vers un hêtre de moyenne montagne, au tronc rude et à la belle cime arrondie.

La pratique de l’art du bonsaï contribue à la quête de la beauté ; quête de vie et d’âme quand l’arbre semble me murmurer :

Ami, va, sans crainte ; un printemps reviendra.

.

Ce chemin n’est-il pas, d’une certaine manière, la voie de l’arbre.