Concernant Abou Simbel ou le pont du Gard, j'apprends quelque chose et j'en suis navré. En même temps je suis ravi pour mes futurs confrères. J'en viens à restaurer depuis 10 ans le patrimoine ancien retapé grâce au béton dans les années cinquante, avec un peu de chance je risque d'intervenir d'ici une vingtaine d'années sur les restaurations faites maintenant à l'époxy...à moins que la retraite ne me rattrape avant.

Le principe des misérables vermiceaux qui, comme moi, résistent aux sirènes (à forte poitrine) du modernisme échevelé est de restaurer durablement, avec une vision à au moins un siècle si possible, en étant très respectueux de ce que les siècles précédents nous ont légué, à condition que l'entretien courant suive bien entendu.

J'ai vu de glorieux ingénieurs me démontrer par A+B qu'un belle barre constituée de cannes en fibre de verre noyées d'époxy permettait de rendre sa résistance mécanique longitudinale à une poutre de chêne très vermoulue. Ce à quoi j'osais répondre que l'on disposait dans notre beau pays de compagnons charpentiers parmi les plus compétents au monde et qu'une poutre trop abîmée, même du XVème, était soit remplacée à neuf et à l'identique, soit greffée de parties neuves et d'énumérer les différents types d'assemblages et entures: en siflet, à embrèvement, à queue cachée, à paume grasse, en trait de Jupiter à clé, à queue d'hironde, etc...

Je trouve crétin de restaurer à l'époxy alors que des caneaux ou des citernes construits en terre cuite et chaux il y'a 2 000 ans par les Romains sont encore en parfait état de fonctionnement ou que des temples japonais en bois de l'époque muromachi, ou des maisons médiévales à colombages sont encore capables de survivre quelques siècles, sans quasiment d'autre intervention qu'une réfection de couverture tous les 40 ou 50 ans. La recherche du coût moindre, la poudre aux yeux balancée par des industriels de la chimie ont la fâcheuse tendance à faire oublier des techniques sans doute plus gourmandes en main d'oeuvre, mais parfaitement maîtrisées, avec un vrai savoir-faire valorisant pour les ouvriers qui les mettent en oeuvre. Un avis technique du CSTB a valeur de parole d'Evangile, qu'un matériau comme la terre, utilisée depuis....des millénaires, n'a pas. Idem pour le plâtre.

Pour en revenir aux bateaux, j'ai construit une planche à voile en 86/87 en fibre de verre et résine époxy sur pain de polystyrène expansé haute densité. Ben ça fait presque 20 ans que je peux plus l'utiliser, la résine partant en lamelles. Idem pour un mât Gaastra de la même époque qui m'avait coûté un bras.

Le principe de l'osmose des coques de voilier est effectivement connu, il a touché la série des Arpège, Ecume de Mer, certains Gibsea et à peu près toutes les séries des années 70/80, dans des proportions variables selon les chantiers et la qualité des résines polyester utilisées. C'est d'un expert maritime, chargé d'évaluer la qualité de voiliers avant transaction, que je tiens le coup de la solubilité de l'époxy dans l'eau, touchant certaines pièces de rajout: varangues, cloisons, puits de dérive, etc... collées en fibre de verre marouflée à l'époxy, sur la face intérieur d'une coque en sandwich polyester ou en contreplaqué bois.

Mais bon entre une résine époxy en contact avec l'eau de mer et celle soumise à la pluie ou à l'air humide ambiant, il y'a une différence sans doute sensible de résistance. Aucune étude de disponible, à part peut-être au laboratoire de recherche des monuments historiques

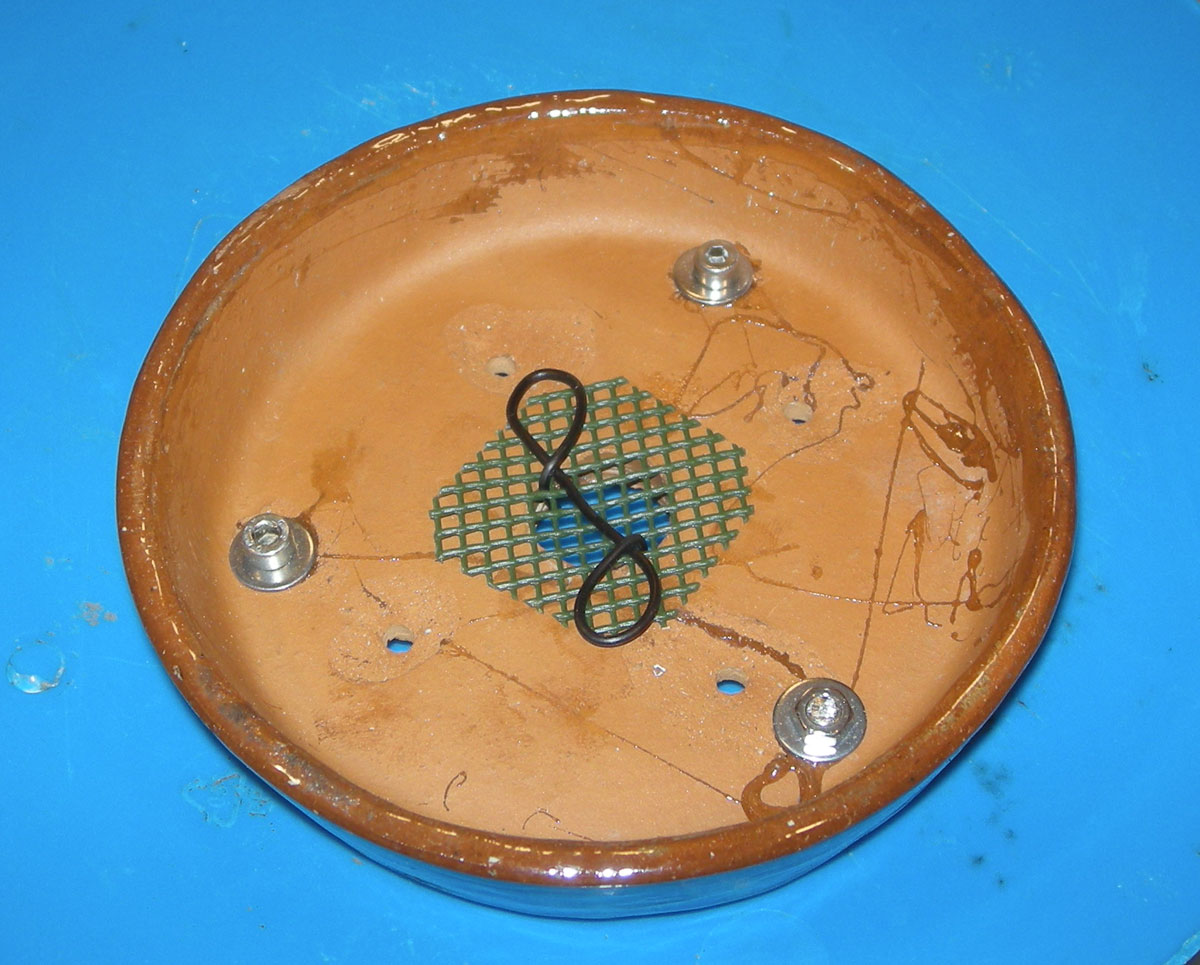

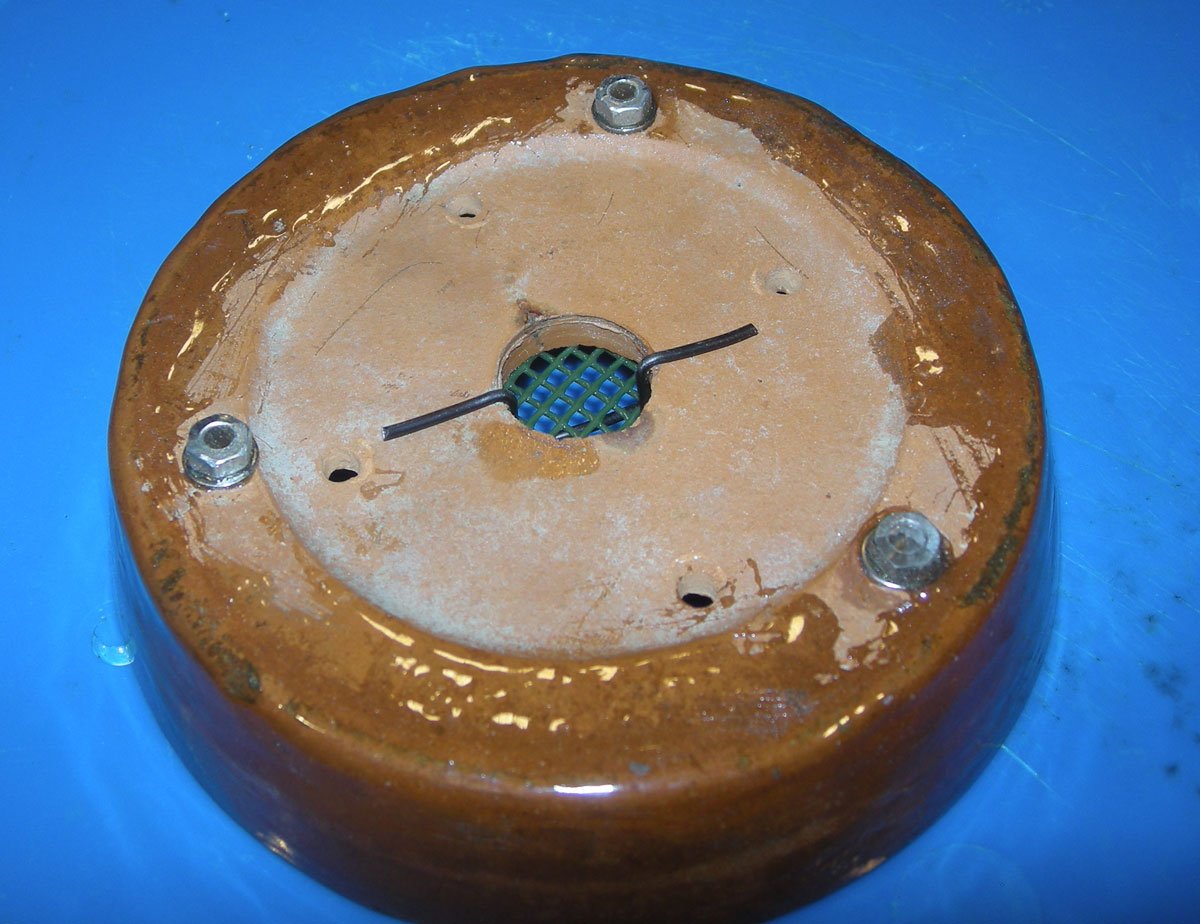

Pour en revenir à l'Araldite, à mon avis elle tiendra dans le temps. Le but n'est peut-être pas de dépasser une trentaine d'années, pour des pots en extérieur s'entend. J'en ai aussi de collés à l'Araldite